2004/5/5 Updated. 出来事(51) / ホームページ開設

2004/5/10 Updated. 釣り (1) / 江浦湾、その1

2004/5/17 Updated. 釣り (2) / 江浦湾、その2

2004/5/21 Updated. 釣り (3) / 多比港

2004/5/24 Updated. 釣り (4) / 再び、多比港

2004/5/31 Updated. 釣り (5) / 富浦港

2004/6/7 Updated. 食べ物(91) / 中国茶、きっかけ、その1

2004/6/14 Updated. 食べ物(92) / 中国茶、きっかけ、その2

2004/6/17 Updated. 釣り (6) / またまた、多比港

2004/6/21 Updated. 食べ物(93) / 中国茶、金萱烏龍茶

2004/6/28 Updated. 食べ物(94) / 中国茶、近くのお店

2004/7/5 Updated. 食べ物(95) / 中国茶、マグカップで飲む

2004/7/12 Updated. 食べ物(81) / ヨーグルト、プロバイオティクス

2004/7/20 Updated. 食べ物(82) / ヨーグルト、機能性乳酸菌類

2004/7/26 Updated. 食べ物(96) / 中国茶、teahome

2004/8/2 Updated. 食べ物(97) / 中国茶、自家製烏龍茶

2004/8/9 Updated. 旅行 (1) / 上海、その1

2004/8/16 Updated. 旅行 (2) / 上海、その2

2004/8/23 Updated. エレクトロニクス (1) / OLIMEX、その1

2004/8/30 Updated. エレクトロニクス (2) / OLIMEX、その2

2004/9/6 Updated. 旅行 (3) / 大阪

2004/9/13 Updated. エレクトロニクス (3) / MIDI を聴く

2004/9/21 Updated. 釣り (7) / 沼津周辺

2004/9/27 Updated. 出来事 (1) / 会社の同期の結婚式(Iさん)

2004/9/30 Updated. 車 (1) / 新車購入

2004/10/18 Updated. 車 (2) / 車歴

2004/10/25 Updated. 車 (3) / X-TRAIL、納車

2004/11/2 Updated. 車 (4) / X-TRAIL、整備書

2004/11/8 Updated. スノースポーツ (1) / スキー板、その1

2004/11/21 Updated. スノースポーツ (2) / スキー板、その2

2004/11/24 Updated. スノースポーツ (3) / スキーブーツ

2004/11/26 Updated. スノースポーツ (4) / Yeti

2004/12/13 Updated. スノースポーツ (5) / ピラタス蓼科

2004/12/16 Updated. 出来事(61) / 債権者になった、債務整理開始通知書

2004/12/22 Updated. スノースポーツ (6) / Mt. Naeba

2004/12/27 Updated. スノースポーツ (7) / ブランシュたかやま

2004/12/29 Updated. 出来事(62) / 債権者になった、倒産とは

2004/5/5 出来事(51) / ホームページ開設

みなさん、こんにちは。

自分のホームページを立ち上げるのはこれで二度目である。以前、大学生のころ一度作っていた経験があるが、更新が面倒で放置状態に陥らせてしまった。今回は、SSI、CGI を利用して、更新の楽な仕掛けを仕込んである。「CGI&Perlポケットリファレンス」(最新情報)を買い込んで、目下Perl に奮闘中だ。この本は、ソフトウエアの経験がある人にはわりと使いやすいと思う。CGI の基礎、正規表現、Perl のリファレンスなどがうまく網羅されている。また、下記のすばらしいページを参考にさせていただいた。

というわけで、初めのうちはバグのせいでうまく読めないかもしれない。そのときはメールで教えていただきたい。趣味の話を中心に、流行りのblog スタイルで週に一度(月曜)の更新が当面の目標だ。それでは、よろしくお願いします。

2004/5/10 釣り (1) / 江浦湾、その1

休日は釣りに行くことも多い。もっぱら海の陸釣りだ。最近は静岡県沼津市、江浦湾の多比港周辺がお気に入りである。狩野川の流れ込みや岩礁帯があり、多様な魚が釣れる。さらにこのあたりだと、帰りに伊豆や箱根の温泉に寄ることもできるし、箱根峠を越えて帰ると土日の渋滞の影響もほとんど無いのだ。

4月3日(土)大潮、会社の同僚とその沼津方面へ釣りに出かけた。午前9時ごろ到着するも、南西からの強風が酷いので、風を避けて長井崎の西側に行ってみた。沖には何かの生簀があり、周りの釣り人は、遠投で籠釣りをやっている人が多い。真鯛狙いであろう。水深が浅いこともあり、ちょっと厳しいかなと思いつつも、好みのウキ釣りでの実釣開始となった。しかしながら、つれるのはキンギョ(ネンブツダイ)だけ。というより、コマセを撒いてみてもこいつしかいないようだ。

4月3日(土)大潮、会社の同僚とその沼津方面へ釣りに出かけた。午前9時ごろ到着するも、南西からの強風が酷いので、風を避けて長井崎の西側に行ってみた。沖には何かの生簀があり、周りの釣り人は、遠投で籠釣りをやっている人が多い。真鯛狙いであろう。水深が浅いこともあり、ちょっと厳しいかなと思いつつも、好みのウキ釣りでの実釣開始となった。しかしながら、つれるのはキンギョ(ネンブツダイ)だけ。というより、コマセを撒いてみてもこいつしかいないようだ。

キンギョ釣りにも飽きてきたので、昼食用の食材の買出しも兼ねて、釣り座を移す。次は多比港の裏の岸壁である。同じようにウキ釣りで狙ってみたが、潮止まりのせいか、魚は釣れない。嫌気が差したので投釣りを試みて、なんとか良型のキュウセン(ベラ)を得ることができた。(続く)

キンギョ釣りにも飽きてきたので、昼食用の食材の買出しも兼ねて、釣り座を移す。次は多比港の裏の岸壁である。同じようにウキ釣りで狙ってみたが、潮止まりのせいか、魚は釣れない。嫌気が差したので投釣りを試みて、なんとか良型のキュウセン(ベラ)を得ることができた。(続く)

2004/5/17 釣り (2) / 江浦湾、その2

(前の続き)

この時期この辺りの沖では、シラス漁が盛んである。そんな風景を眺めながら、釣りがてらの昼食はアウトドアクッキングが最高だ。釣れたばかりの魚をその場で捌き、刺身、から揚げ、天ぷらでいただくのである。今回のキュウセンは天ぷらに、ネンブツダイは唐揚げにした。地元の人に教えてもらったのだが、このネンブツダイの唐揚げは以外にうまい。頭、鱗、内臓を取るのだが、それがまた簡単で一瞬でできる。小さいもののほうが骨まで火が通って良いようで、ビールのつまみによく合うのだ。今回のその他のメニューは、そうめん、野菜天ぷらなど。近くにヨモギの新芽が生えていたので、そいつも天ぷらにして食べたらうまかった。

この時期この辺りの沖では、シラス漁が盛んである。そんな風景を眺めながら、釣りがてらの昼食はアウトドアクッキングが最高だ。釣れたばかりの魚をその場で捌き、刺身、から揚げ、天ぷらでいただくのである。今回のキュウセンは天ぷらに、ネンブツダイは唐揚げにした。地元の人に教えてもらったのだが、このネンブツダイの唐揚げは以外にうまい。頭、鱗、内臓を取るのだが、それがまた簡単で一瞬でできる。小さいもののほうが骨まで火が通って良いようで、ビールのつまみによく合うのだ。今回のその他のメニューは、そうめん、野菜天ぷらなど。近くにヨモギの新芽が生えていたので、そいつも天ぷらにして食べたらうまかった。

結局釣れたのはいわゆる外道ばかり。少し残念な気持ちで釣り場を後にする。帰りには箱根湯本の立寄り湯「天山」で、風呂でも浸かって行くことにした。(最近値上げしたとのこと。)

その後、夕食時のレストランの駐車場では下のとおりである、、、。今シーズンで寿命と思っていたスタッドレスだったので、実害は無かったのが不幸中の幸いだった次第。

その後、夕食時のレストランの駐車場では下のとおりである、、、。今シーズンで寿命と思っていたスタッドレスだったので、実害は無かったのが不幸中の幸いだった次第。

2004/5/21 釣り (3) / 多比港

4月11日(日)、場所は多比港の裏の岸壁で、日の出より実釣開始。いつものようにウキ釣りだ。中層を流してみるものの、何にもいない。本当にキンギョ(ネンブツダイ)さえいない。その後かなり底目を狙ってみて、やっと小型のカサゴが釣れた。今回はイソメを買っていなかった。しばらくオキアミで底を狙うも、なかなか釣りきれない。そんなこんなでAM10時頃、なぜか釣りに飽きてきたので納竿としてしまった。

帰り道、小田原、早川港内の魚市場食堂で昼食を取った。市場内の食堂だけあって、朝食と昼食の時間帯しか営業していない。写真は上刺身定食、1,500円。私はこの手の市場食堂が大好きだ。新鮮で安い刺身がたまらない。(でもここは普通かな。)

帰り道、小田原、早川港内の魚市場食堂で昼食を取った。市場内の食堂だけあって、朝食と昼食の時間帯しか営業していない。写真は上刺身定食、1,500円。私はこの手の市場食堂が大好きだ。新鮮で安い刺身がたまらない。(でもここは普通かな。)

持ち帰ったカサゴは、晩酌のつまみに味噌汁仕立てで食べることにした。この食べ方は実家(佐賀県)の辺りでは一般的だ。簡単で美味しいのでお勧め。(写真は食べかけ。すみません。)

持ち帰ったカサゴは、晩酌のつまみに味噌汁仕立てで食べることにした。この食べ方は実家(佐賀県)の辺りでは一般的だ。簡単で美味しいのでお勧め。(写真は食べかけ。すみません。)

2004/5/24 釣り (4) / 再び、多比港

5月3日(月、祝日)大潮、小雨、この日も多比港付近、日の出よりウキ釣りで竿を出す。ぽつりぽつりと餌取りばかりで、小型のベラ類と中型のネンブツダイ。1時間ほど経った頃、隣には生鯵の泳がせでバショウ(アオリイカ)狙いのおっちゃんが来る。さらに1時間ほどたった頃か、中型のメジナがようやくヒット。気合いをいれつつも、その後はさっぱりで、イカのおっちゃんも帰ったところで、私も同じく釣り座を移動する。

次はいつもの多比港の裏でカサゴ狙い。ベタ底のウキ釣りで狙う。餌は赤イソメ(ジャリメ)。開始早々、小型ながらも1匹ゲット。これはいけるかと思いきや、小型のベラがポツポツ掛かる以外はさっぱりである。それでも2時間ほどは粘ったか?昼過ぎの潮止まりの時間帯に差しかかり、ここで納竿。メジナ20cm とカサゴ14cm は持ち帰って食することにした。

次はいつもの多比港の裏でカサゴ狙い。ベタ底のウキ釣りで狙う。餌は赤イソメ(ジャリメ)。開始早々、小型ながらも1匹ゲット。これはいけるかと思いきや、小型のベラがポツポツ掛かる以外はさっぱりである。それでも2時間ほどは粘ったか?昼過ぎの潮止まりの時間帯に差しかかり、ここで納竿。メジナ20cm とカサゴ14cm は持ち帰って食することにした。

それにしても帰りの箱根峠の濃霧はすごかった。横をカッ飛ばして追越して行ったJeep Cherokee。程なくして「キーッ」というスキール音と共に、前からぼわっと現れた。おいおい、気を付けてくれよ。

それにしても帰りの箱根峠の濃霧はすごかった。横をカッ飛ばして追越して行ったJeep Cherokee。程なくして「キーッ」というスキール音と共に、前からぼわっと現れた。おいおい、気を付けてくれよ。

2004/5/31 釣り (5) / 富浦港

5月4日(火、祝日)大潮、久々に大学の海釣り仲間、○根君と出かけることにする。彼は投釣りが好みである。大学時代には良く、三浦半島周辺に出かけたものだ。そこで今回も投釣りの好釣り場として、沼津の我入道海岸に行くことにしていた。しかしながら朝起きて天気予報を見てみると、西から天気が崩れるとのこと。急遽、内房方面を目指すことにした。雨は降らないかもしれないが、予報によると風は大荒れのようだ。釣りになるかと心配しつつも、アクアラインを快調に飛ばす。

午前8時頃だろうか、本で調べた釣り場の富浦港に到着。キス狙いである。うーん、強風は台風並だ。ただし防波堤上は足場が良く、さらに追い風なこともあり何とかなると判断して、いざ実釣開始。釣り座は西側の防波堤先端。手前の根とテトラには要注意だ。周りの釣り人は、黒鯛狙いのダンゴ釣りが主で、あとは投釣り、チョイ投げなど。そして昼過ぎまで粘っただろうか?釣果は下のとおりでハゼばっかり。キスは1匹も釣れずに終わった。加えてヒトデが10匹ほど。季節が早いことと、どうも水深が浅いようで、もう少し遠投の必要がありそうだ。

午前8時頃だろうか、本で調べた釣り場の富浦港に到着。キス狙いである。うーん、強風は台風並だ。ただし防波堤上は足場が良く、さらに追い風なこともあり何とかなると判断して、いざ実釣開始。釣り座は西側の防波堤先端。手前の根とテトラには要注意だ。周りの釣り人は、黒鯛狙いのダンゴ釣りが主で、あとは投釣り、チョイ投げなど。そして昼過ぎまで粘っただろうか?釣果は下のとおりでハゼばっかり。キスは1匹も釣れずに終わった。加えてヒトデが10匹ほど。季節が早いことと、どうも水深が浅いようで、もう少し遠投の必要がありそうだ。

帰りは埼玉在住の○根君を東京駅で降ろすことにする。なぜ東京駅かというと、以前人から聞いていた、首都高の「八重洲乗客降り口」(だったかな?)を使ってみることにしたのだ。中央環状線内回りから、KK 線 -> 八重洲線と行くと、八重洲地下駐車場の入り口と同じ場所にそれはあった。もちろん料金の支払いは発生しない。薄暗い中、○根君は地上を目指して帰って行った。後日、彼によると、「薄暗い階段を登るとドアがあり、開けると八重洲地下街のど真ん中に。なんでこんなところから人が?という痛い視線を受けた。」とのこと。便利な人には便利かも。逆方向にもあるのかな?覚えておいて損は無いはず。

2004/6/7 食べ物(91) / 中国茶、きっかけ、その1

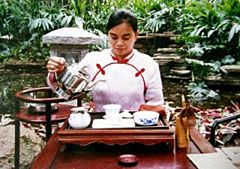

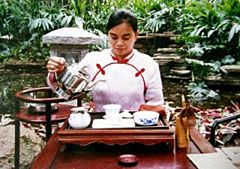

最近ハマっているのが中国茶だ。最初のきっかけは2002年3月の中国旅行にさかのぼる。初めての中国旅行であったが、その際、広州の「蘭圃(ランプー)」に立ち寄った。広州東駅近くの良く整備された庭園で、その中の茶荘は雰囲気も良く、天候が良かったせいもあるが、とても気に入った。そこでは屋外のテーブルでお茶や茶菓子を楽しむことができる。工夫式で淹れてもらいながら、昼寝も含めて数時間を過ごしたと思う。まわりではカップルやオバチャン達がお茶を楽しみつつ話をしながらのんびりと時を過ごしていた。注文したのは緑茶であったが、薄めの水色で香りが良くとても美味しかったのを覚えている。その時の写真を見かえしてみると、茶の種類は「碧螺春」であったようだ。機会があればもう一度訪ねたい場所の一つである。(なんと!こちらの旅行記とほとんど同じ写真ではないか。しかも訪れた時期も近い。)

最近ハマっているのが中国茶だ。最初のきっかけは2002年3月の中国旅行にさかのぼる。初めての中国旅行であったが、その際、広州の「蘭圃(ランプー)」に立ち寄った。広州東駅近くの良く整備された庭園で、その中の茶荘は雰囲気も良く、天候が良かったせいもあるが、とても気に入った。そこでは屋外のテーブルでお茶や茶菓子を楽しむことができる。工夫式で淹れてもらいながら、昼寝も含めて数時間を過ごしたと思う。まわりではカップルやオバチャン達がお茶を楽しみつつ話をしながらのんびりと時を過ごしていた。注文したのは緑茶であったが、薄めの水色で香りが良くとても美味しかったのを覚えている。その時の写真を見かえしてみると、茶の種類は「碧螺春」であったようだ。機会があればもう一度訪ねたい場所の一つである。(なんと!こちらの旅行記とほとんど同じ写真ではないか。しかも訪れた時期も近い。)

その後、厦門(アモイ)を訪れた。さすが本場、福建省だけあって、街を歩くと茶の店が多い。店構えの良いある小売店に立ち寄って、お茶を見てみることにする。比較的高級なものを選んでもらい、試飲して緑茶と鉄観音茶を一種類ずつ購入した。その時の茶の種類や値段を覚えていないのが、今となっては悔しい。香りが強めでとても美味しいお茶であった。お土産として人に渡したがとても評判が良く喜んでくれた。(続く)

その後、厦門(アモイ)を訪れた。さすが本場、福建省だけあって、街を歩くと茶の店が多い。店構えの良いある小売店に立ち寄って、お茶を見てみることにする。比較的高級なものを選んでもらい、試飲して緑茶と鉄観音茶を一種類ずつ購入した。その時の茶の種類や値段を覚えていないのが、今となっては悔しい。香りが強めでとても美味しいお茶であった。お土産として人に渡したがとても評判が良く喜んでくれた。(続く)

2004/6/14 食べ物(92) / 中国茶、きっかけ、その2

(前回の続き)そんな中国旅行で気を良くして、今年の2月の台湾旅行でもお茶を楽しむことにした。台中では「無為草堂」なる茶芸館を訪れた。多少料金は高いものの、伝統的な建築と中央の池を眺めながら、お茶と茶菓子を楽しむ雰囲気はとても良い。ここでは「杉林渓高山烏龍茶」(450元/37.5g)と烏龍茶ゼリー、カボチャの種を注文した。高級なお茶だけあって、とても美味しい。本を読みながらの数時間は、あっというまであった。ここも機会があればもう一度行ってみたい。

(前回の続き)そんな中国旅行で気を良くして、今年の2月の台湾旅行でもお茶を楽しむことにした。台中では「無為草堂」なる茶芸館を訪れた。多少料金は高いものの、伝統的な建築と中央の池を眺めながら、お茶と茶菓子を楽しむ雰囲気はとても良い。ここでは「杉林渓高山烏龍茶」(450元/37.5g)と烏龍茶ゼリー、カボチャの種を注文した。高級なお茶だけあって、とても美味しい。本を読みながらの数時間は、あっというまであった。ここも機会があればもう一度行ってみたい。

今回もお茶を買って帰ることにして、台北の「天仁茗茶」に立ち寄った。ここは台湾では有名なチェーン展開をしている店で、市内でもよく見かける。店主の薦めで、2種類を試飲した。期待していたほどではないものの、美味しい。他の店を探す時間も無かったので、ここで買うことに。清香系の「凍頂烏龍茶」(NT$200/37.5g)と、濃香系の「天廬茶」(NT$200/37.5g)だ。日本に帰ってから飲んでみると、やはり何か物足りない。「天廬茶」は香りと味のバランスがよく美味しいのだが、私の好みの清香系の「凍頂烏龍茶」のほうは、香りは良いものの甘味と水々しさが足りない。

中国茶器も買った。陶器のものに比べて、私の好きな磁器のものは比較的安価だ。色の綺麗なものを選んでみた。このような茶器で淹れると雰囲気が出てとても良い。来客の時などにも喜ばれると思う。

中国茶器も買った。陶器のものに比べて、私の好きな磁器のものは比較的安価だ。色の綺麗なものを選んでみた。このような茶器で淹れると雰囲気が出てとても良い。来客の時などにも喜ばれると思う。

2004/6/17 釣り (6) / またまた、多比港

最近は静岡県沼津市近辺に釣りに出かけることが多い。この辺りの情報は地元の方のページが詳しい。掲示板を覗かせてもらって、天気と潮と日の出、日の入の時刻を調べてから出発だ。

5月29日(土)この日もまた多比港の裏である。到着したのはAM5時ごろ。しかしながら風が強い。とりあえず、投釣りでもやりながら、風が治まるの待つものの、一向に治まる気配がない。これではとても釣りにならない。仕方がないので、いつものように、岸壁直下にいるカサゴでも狙うことに。結局、連れたのはベラばかりで、中型2匹と、小型2匹。今回は次の予定があったので、AM9時頃、引き上げることした。

5月29日(土)この日もまた多比港の裏である。到着したのはAM5時ごろ。しかしながら風が強い。とりあえず、投釣りでもやりながら、風が治まるの待つものの、一向に治まる気配がない。これではとても釣りにならない。仕方がないので、いつものように、岸壁直下にいるカサゴでも狙うことに。結局、連れたのはベラばかりで、中型2匹と、小型2匹。今回は次の予定があったので、AM9時頃、引き上げることした。

その後、丹沢湖で大学時代の友人と合流。彼らはバス釣りが好きで良く出かけている。昼食がてら、バーベキュウを約束していたのだ。食える魚を釣ってくると大見得を切っていたのだが、この釣果では寂しい限り。通りすがりの道の駅「山北」で買った、コゴミとタラノメと一緒に天ぷらにして美味しくいただいた。 この日は飯盒炊飯にまで挑戦して、なかなか楽しい時間を過ごせた。(写真はすでに片付け中。)帰りには、中川温泉「ぶなの湯」で汗を流して帰り、とても充実した一日であった。

その後、丹沢湖で大学時代の友人と合流。彼らはバス釣りが好きで良く出かけている。昼食がてら、バーベキュウを約束していたのだ。食える魚を釣ってくると大見得を切っていたのだが、この釣果では寂しい限り。通りすがりの道の駅「山北」で買った、コゴミとタラノメと一緒に天ぷらにして美味しくいただいた。 この日は飯盒炊飯にまで挑戦して、なかなか楽しい時間を過ごせた。(写真はすでに片付け中。)帰りには、中川温泉「ぶなの湯」で汗を流して帰り、とても充実した一日であった。

2004/6/21 食べ物(93) / 中国茶、金萱烏龍茶

台湾で買ってきた茶葉に納得できなかった私は、その後日本国内で美味しい茶葉を探し求めることとなる。私の好みは清香系の青茶だ。中国茶はその発酵度に応じて主に4種類に分けられる。緑茶(不発酵) -> 青茶(半発酵) -> 紅茶(完全発酵) -> 黒茶(強制発酵)である。さらにその中間段階の、白茶、黄茶もあるが、あまり一般的ではない。青茶はさらに、清香(弱発酵) -> 濃香(強発酵)の二種類に(主に台湾で)分けられる。分類については他にすばらしいページがたくさんあるので参照いただきたい。

日本で初めて買ったのが京都セレクトショップの金萱烏龍茶(凍頂)(1,200円/40g)である。これは台湾産の清香系の青茶で、金萱種と呼ばれる種類の茶樹から採られたもの。甘いバニラの香りがするのが特徴だ。到着したお茶を飲んでみると確かに強いバニラの香りが心地良い。しかしながら、数回飲んでいるとその香りが逆に人工的な感じを与えてしまい、クドい感じがしてきてしまった。こういう香りはほんのりと香る程度が丁度良いと思う。(金萱系の茶葉の中には、実際、人工香料を添加しているものもあるようだ。もちろん、京都セレクトショップのものはそうでないことを、送られてきた説明文では述べられている。)

2004/6/28 食べ物(94) / 中国茶、近くのお店

私の住まい、東京都日野市周辺にもいくつかの中国茶の店がある。

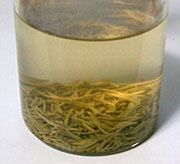

1軒目は、グランデュオ立川内の、中国茶の専門店、悟空だ。茶葉、茶具の小売のほか、喫茶も併設している。本店は横浜中華街にあるそう。ここでは少し珍しい茶葉も買ってみた。「蒙頂甘露」(50g/1,200円)。これは緑茶であるが、新芽だけを集めて作ったお茶である。この種のお茶はグラスで淹れるととても綺麗。若々しい風味で美味しいのだが、私には少し苦味が強すぎる。「東方美人」(値段は亡失)。有名なお茶であるが、珍しい分類に入る。発酵度が非常に高く、紅茶に近い風味があるのが特徴である。こちらのものは少し酸味が口に残るのが気になった。

1軒目は、グランデュオ立川内の、中国茶の専門店、悟空だ。茶葉、茶具の小売のほか、喫茶も併設している。本店は横浜中華街にあるそう。ここでは少し珍しい茶葉も買ってみた。「蒙頂甘露」(50g/1,200円)。これは緑茶であるが、新芽だけを集めて作ったお茶である。この種のお茶はグラスで淹れるととても綺麗。若々しい風味で美味しいのだが、私には少し苦味が強すぎる。「東方美人」(値段は亡失)。有名なお茶であるが、珍しい分類に入る。発酵度が非常に高く、紅茶に近い風味があるのが特徴である。こちらのものは少し酸味が口に残るのが気になった。

2件目は八王子駅南口の晶山茶葉店だ。女性が店主の個人経営の中国茶専門店で、ここでは、勧められた「水金亀」(30g/1,200円)を買い求めた。武夷岩茶の一種であるこのお茶は、武夷山の岩肌で生育する限られた種類の茶樹から採られたものだ。濃香系の青茶で、岩茶の名に負けない力強い味。香りも高く美味しい。しかしながら、2煎目以降、埃臭さが出てしまうのが残念なところ。

2004/7/5 食べ物(95) / 中国茶、マグカップで飲む

会社でもがぶ飲みしている。実にうまい。中国茶は(もちろん茶葉にもよるが、)一回分の茶葉で、4,5回ほど淹(い)れることができる。ケチな私にピッタリである。

会社などでは専用の茶漉し付きマグカップが便利である。使い方は想像に難しくないと思う。これは京都セレクトショップから買い求めたが、もともとは桃花源のもののようだ。通常のものより若干小さめにできている。街で見かけたなかでは、無印良品のハーブティー用が使いやすいように思えたので、もし欲しい方は見てみてはいかがだろうか?

会社などでは専用の茶漉し付きマグカップが便利である。使い方は想像に難しくないと思う。これは京都セレクトショップから買い求めたが、もともとは桃花源のもののようだ。通常のものより若干小さめにできている。街で見かけたなかでは、無印良品のハーブティー用が使いやすいように思えたので、もし欲しい方は見てみてはいかがだろうか?

2004/7/12 食べ物(81) / ヨーグルト、プロバイオティクス

塩辛、キムチ、納豆など、世の中に発酵食品は多く、一般的に体に良いとされている。最近流行りの、プロバイオティクスとは何だろうか?発酵食品中の細菌類が胃液や胆汁で消化されずに、生きたまま体内まで到達することである。もちろんその細菌類はいわゆる善玉菌で、体内で繁殖できる菌だ。対して、プレバイオティクスという概念がある。主にオリゴ糖などの善玉菌の養分となりうるものを積極的に摂取するという考え方である。これは同時に悪玉菌も培養してしまうので、体内の細菌バランスの良い状態で効果があるのは言うまでもない。

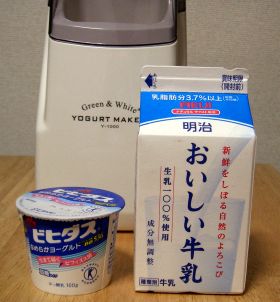

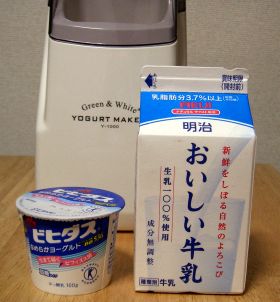

そんな発酵食品の中でも私はヨーグルトが大好きだ。とにかく毎日食べている。それならばということで、自分で作ってみることを思い立ち、早速ヨーグルトメーカーを調達した。市販のヨーグルトメーカーは2種類に分けられ、専用の容器を使うものと、いわゆる牛乳パックをそのまま使えるものがあるが、今回は牛乳パックを使えるものにした。紙容器は細菌を通過させるので、不適だと考える人もいるようだが、専用の容器を使うことでの雑菌の混入を避けたいと考えた。なにより手間がかからないのも良い。

そんな発酵食品の中でも私はヨーグルトが大好きだ。とにかく毎日食べている。それならばということで、自分で作ってみることを思い立ち、早速ヨーグルトメーカーを調達した。市販のヨーグルトメーカーは2種類に分けられ、専用の容器を使うものと、いわゆる牛乳パックをそのまま使えるものがあるが、今回は牛乳パックを使えるものにした。紙容器は細菌を通過させるので、不適だと考える人もいるようだが、専用の容器を使うことでの雑菌の混入を避けたいと考えた。なにより手間がかからないのも良い。

種菌となるヨーグルトはいわゆるトクホ(特定保健用食品)のなかから選ぼう。トクホの指定を受けているものは、人間の健康に良いことが科学的に証明されおり、すなわちプロバイオティクス乳酸菌を含有しているということだ。さらに、そのなかでも、単位体積あたりの細菌数の多い、「はっ酵乳」もしくは「乳製品乳酸菌飲料」の表示があるものを選ぶと良い。

このたびのたびのページなどの先人の教えを参考に、比較的簡単に作れそうな、「明治 ブルガリアヨーグルト」(ラクトバチルス属 ブルガリカス菌 2038株、ストレプトコッカス属 サーモフィラス菌 1131株)と、「森永 ビヒダス」(ビフィドバクテリウム属 ロンガム菌 BB536)を作ってみた。どちらも失敗なく作ることができた。発酵時間は6,7時間程度でちゃんと固まるようだ。逆に14時間ほど時間をかけてみても、若干水分が分離してしまうが気になるほどでは無い。また、発酵温度は45℃程度が良いとされているようだ。しかしながら、私のヨーグルトメーカーは若干温度が高い。発酵完了時の温度で、55℃を超えている場合もあるが、問題なく出来ている。「森永 ビヒダス」のほうは水分と分離しやすいようで、容器の側面に付着した部分がチーズ化し、ざらつき感となってしまうことがある。写真は発酵後、冷蔵庫で冷やしたものだ。うまく固まっているのが分かるだろうか?私の場合、オレンジジュースで割って、食べるというよりは、飲むことが多いので、必ずしも固まらなくても良いのだが。

このたびのたびのページなどの先人の教えを参考に、比較的簡単に作れそうな、「明治 ブルガリアヨーグルト」(ラクトバチルス属 ブルガリカス菌 2038株、ストレプトコッカス属 サーモフィラス菌 1131株)と、「森永 ビヒダス」(ビフィドバクテリウム属 ロンガム菌 BB536)を作ってみた。どちらも失敗なく作ることができた。発酵時間は6,7時間程度でちゃんと固まるようだ。逆に14時間ほど時間をかけてみても、若干水分が分離してしまうが気になるほどでは無い。また、発酵温度は45℃程度が良いとされているようだ。しかしながら、私のヨーグルトメーカーは若干温度が高い。発酵完了時の温度で、55℃を超えている場合もあるが、問題なく出来ている。「森永 ビヒダス」のほうは水分と分離しやすいようで、容器の側面に付着した部分がチーズ化し、ざらつき感となってしまうことがある。写真は発酵後、冷蔵庫で冷やしたものだ。うまく固まっているのが分かるだろうか?私の場合、オレンジジュースで割って、食べるというよりは、飲むことが多いので、必ずしも固まらなくても良いのだが。

2004/7/20 食べ物(82) / ヨーグルト、機能性乳酸菌類

前回紹介したように、ヨーグルトを毎日作っては食べている。作る際には、自分なりに下記の手順を守って雑菌の混入を避け、そして口ざわりの良いヨーグルトを作ることに、今のところ成功している。

- 牛乳を用意する。Web からの情報によると、低温殺菌乳、低脂肪乳は良くないようだ。

- 種菌となるヨーグルトを用意する。安定剤未使用であるもの。必ずしもプレーンヨーグルトである必要は無い。

- 手を良く洗う。

- なるべく表面を避け、容器の底のほうからヨーグルトを取り出し、綺麗な紙コップとプラスチックスプーンを使って牛乳と良く混ぜる。分量は牛乳の1割程度で十分。

- クリップできちんと密封し、ヨーグルトメーカーに入れ一晩放置。菌種にかかわらず、7〜8時間程度が丁度良さそうだ。

機能性乳酸菌類を含むヨーグルトも作ってみた。まだ比較的高価なこともあり、自家製のメリットが高い。「明治 プロビオヨーグルト LG21」(ラクトバチルス属 ガッセリー菌 OLL2716株) これは同社の「ブルガリアヨーグルト」の2種類の乳酸菌類(ラクトバチルス属 ブルガリカス菌 2038株、ストレプトコッカス属 サーモフィラス菌 1131株)も含んでいる。この「プロビオヨーグルト LG21」には、話題のピロリ菌の抑制効果がある。しかしながら私の本来の目的である、おなかの調子を整える効果は無いようだ。特に難しいことなく、綺麗に固まったヨーグルトが出来た。味は、比較的酸味が少なく食べやすい。このような複数の乳酸菌類を含むヨーグルトの場合、目的の機能性乳酸菌類がちゃんと培養されているかどうかはわからないのが実情だ。うまく菌種を同定する方法はないだろうか。

「ネスレ LC1ヨーグルト」(ラクトバチルス属 ジョンソニー菌 La1株)はお勧め。乳酸菌応用研究会のページにあるように、ピロリ菌の抑制、腸内フローラの改善、免疫力の強化など、効能が万能だ。もともと、私は胃腸が弱い。2リットルほど、連続して食べてみたが、おなかの調子がとても良い。作り方自体も特に難しいことはなく、普通のやりかたで問題ない。味はこれも酸味が少なめで、「明治 プロビオヨーグルト LG21」にも似ている。しばらく食べ続けてみようかと思う。

2004/7/26 食べ物(96) / 中国茶、teahome

ブームの影響もあり、日本で中国茶を手に入れるのは、さほど難しいことではない。しかし残念ながら、概して高価なのが実情だ。私は、50g あたり1,000円というのを値段の基準にしている。茶葉の種類にもよるが、カップ1杯(茶葉5g)あたり100円となる。数回淹れることも出来る茶葉が多いので、その分安く飲める。しかしながらこの値段で、美味しいお茶を手に入れるのは、なかなか難しい。そこで現地から直接手に入れることを思い立った。

ブームの影響もあり、日本で中国茶を手に入れるのは、さほど難しいことではない。しかし残念ながら、概して高価なのが実情だ。私は、50g あたり1,000円というのを値段の基準にしている。茶葉の種類にもよるが、カップ1杯(茶葉5g)あたり100円となる。数回淹れることも出来る茶葉が多いので、その分安く飲める。しかしながらこの値段で、美味しいお茶を手に入れるのは、なかなか難しい。そこで現地から直接手に入れることを思い立った。

teahome は台湾の茶商だ。ここは日本のヤフーオークションに出品している。(teahome のオークションページ)今回手に入れたのは、「阿里山烏龍茶」(150g/2,200円)と、「鹿谷高山烏龍茶」(150g/1,600円)。それぞれ、強焙煎と軽焙煎のお茶だ。送料は2つ合わせて700円で、注文から数日で台湾から直接送られてきた。どちらも、燻煙の工程があるようで、スモーキーな香りがある。似た風味ではあるが、かなり美味しいお茶だと思う。実は、軽焙煎の「鹿谷高山」のほうは、通常の清香系の茶葉を期待していたのであるが、スモーキーな香りは想像よりも強かった。主に会社で飲んで、すでに無くなってしまっている。(写真は上が「阿里山」、下が「鹿谷高山」。)

teahome は台湾の茶商だ。ここは日本のヤフーオークションに出品している。(teahome のオークションページ)今回手に入れたのは、「阿里山烏龍茶」(150g/2,200円)と、「鹿谷高山烏龍茶」(150g/1,600円)。それぞれ、強焙煎と軽焙煎のお茶だ。送料は2つ合わせて700円で、注文から数日で台湾から直接送られてきた。どちらも、燻煙の工程があるようで、スモーキーな香りがある。似た風味ではあるが、かなり美味しいお茶だと思う。実は、軽焙煎の「鹿谷高山」のほうは、通常の清香系の茶葉を期待していたのであるが、スモーキーな香りは想像よりも強かった。主に会社で飲んで、すでに無くなってしまっている。(写真は上が「阿里山」、下が「鹿谷高山」。)

2004/8/2 食べ物(97) / 中国茶、自家製烏龍茶

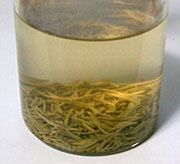

6月某日、実家の佐賀県に帰省した。実家の庭にはお茶の樹がある。それならばということで自家製のお茶を作ってみることにした。烏龍茶の製法は主な工程として(1)萎凋(2)揉捻(3)発酵(4)乾燥 の順に行われる。適当に自分なりにアレンジして、完成に至った。写真は摘取り直後と、発酵過程にあるものだ。

6月某日、実家の佐賀県に帰省した。実家の庭にはお茶の樹がある。それならばということで自家製のお茶を作ってみることにした。烏龍茶の製法は主な工程として(1)萎凋(2)揉捻(3)発酵(4)乾燥 の順に行われる。適当に自分なりにアレンジして、完成に至った。写真は摘取り直後と、発酵過程にあるものだ。

早速、完成したお茶を飲んでみることにした。写真にあるように、水色は完璧といってもよかろう。肝心の味であるが、やはり売り物のお茶とは異なるが、それなりに美味しい。気になるのは、まず青臭さが残っているということ。そして日本茶の焙じ茶に近い味だということ。製造過程で感じたのは、水分の管理がとても難しい。今回は結果的に乾燥するまでの時間が短かったのではないだろうか。そのせいで、青臭さが残り、そして出来たお茶自体もパラパラと粉々になってしまった。萎凋の工程は重要でかつとても難しいと思う。また、焙煎の時間が長すぎたかもしれない。そのせいで焙じ茶の風味が出すぎたのだと思う。

早速、完成したお茶を飲んでみることにした。写真にあるように、水色は完璧といってもよかろう。肝心の味であるが、やはり売り物のお茶とは異なるが、それなりに美味しい。気になるのは、まず青臭さが残っているということ。そして日本茶の焙じ茶に近い味だということ。製造過程で感じたのは、水分の管理がとても難しい。今回は結果的に乾燥するまでの時間が短かったのではないだろうか。そのせいで、青臭さが残り、そして出来たお茶自体もパラパラと粉々になってしまった。萎凋の工程は重要でかつとても難しいと思う。また、焙煎の時間が長すぎたかもしれない。そのせいで焙じ茶の風味が出すぎたのだと思う。

2004/8/9 旅行 (1) / 上海、その1

会社の夏休みを利用して、7月30日から8月6日までの7泊8日の日程で、中国の上海周辺を旅行した。男3人の旅で、私は中国が2回目なこともあり、日本で手配したのは往復の航空券だけ。宿やその他の交通は全て現地で調達することにした。というより、現地での行き先自体を決めてはいなかった。航空券はノースウエストで、53,340円(空港税等込み)。夏休み期間中で若干高い。

1日目:夜、上海浦東(プドン)国際空港に到着。空港近くに宿泊。

2日目:リニアモーターカー"Maglev"に乗ってみた。なぜか、運行は午前中のみである。空港から市内まで、約8分、50元(約750円)。当日の航空券があれば、40元で乗れる。乗客はほとんどが地元の観光客だ。最高速は430km/h、加速減速は滑らかで心地良い。最高速に達した時点での揺れはそこそこあり、凄い勢いで流れていく窓の外の景色を見ながら、なんともいえない不安感を感じてしまった。その後は世界第3位の高さのタワーに上ったり、夜には上海雑技団を見学して、上海市内に宿泊。

2日目:リニアモーターカー"Maglev"に乗ってみた。なぜか、運行は午前中のみである。空港から市内まで、約8分、50元(約750円)。当日の航空券があれば、40元で乗れる。乗客はほとんどが地元の観光客だ。最高速は430km/h、加速減速は滑らかで心地良い。最高速に達した時点での揺れはそこそこあり、凄い勢いで流れていく窓の外の景色を見ながら、なんともいえない不安感を感じてしまった。その後は世界第3位の高さのタワーに上ったり、夜には上海雑技団を見学して、上海市内に宿泊。

3日目:世界遺産に選ばれている街、蘇州(スヂョウ)を訪れた。蘇州へは列車で上海より、硬座快速で約1時間、15元(約220円)。留園、西園、北寺塔を見学した。中でも西園は観光客も少なく、また敷地も広大でとても雰囲気が良く、楽しめた。その後上海に戻り、夜は寝台船で寧波(ニンポウ)へ移動した。チケットは十六鋪という場所にある遊覧船乗り場近くのチケットセンターで購入。乗り場は上海市からはかなり北に上った、長江に近い上海港内の呉淞ターミナルであった。20:00発、翌7:30着。実際には寧波ではなく普陀山という観光島に到着する。片道370元(約5,200円)の特等をおごったので、ホットシャワー付きの2人部屋。レストランの食事もとても美味しい。(写真はウエイトレスさん達と。)多少揺れるが酔うほどではなく快適で、良く寝られた。途中1箇所経由して、濃霧のせいか、30分ほど遅れて到着した。(参考までに、ガイドブックには十六鋪ターミナルから複数の客船が発着しているとあるが、現在ターミナルは閉鎖されている。どうも水上交通自体が、ずいぶん衰退しているようだ。これに限らず、上海の街自体の変化が激しいためか、ガイドブックと実際との相違は、今回の旅行で多数見受けられた。)

3日目:世界遺産に選ばれている街、蘇州(スヂョウ)を訪れた。蘇州へは列車で上海より、硬座快速で約1時間、15元(約220円)。留園、西園、北寺塔を見学した。中でも西園は観光客も少なく、また敷地も広大でとても雰囲気が良く、楽しめた。その後上海に戻り、夜は寝台船で寧波(ニンポウ)へ移動した。チケットは十六鋪という場所にある遊覧船乗り場近くのチケットセンターで購入。乗り場は上海市からはかなり北に上った、長江に近い上海港内の呉淞ターミナルであった。20:00発、翌7:30着。実際には寧波ではなく普陀山という観光島に到着する。片道370元(約5,200円)の特等をおごったので、ホットシャワー付きの2人部屋。レストランの食事もとても美味しい。(写真はウエイトレスさん達と。)多少揺れるが酔うほどではなく快適で、良く寝られた。途中1箇所経由して、濃霧のせいか、30分ほど遅れて到着した。(参考までに、ガイドブックには十六鋪ターミナルから複数の客船が発着しているとあるが、現在ターミナルは閉鎖されている。どうも水上交通自体が、ずいぶん衰退しているようだ。これに限らず、上海の街自体の変化が激しいためか、ガイドブックと実際との相違は、今回の旅行で多数見受けられた。)

2004/8/16 旅行 (2) / 上海、その2

4日目:この日の朝は、寧波(ニンポウ)の沖の普陀山(プータオシャン)という観光島に、寝台船で到着した。普陀山は中国にしては費用のかかる島で、入島する人全てが入域料として100元(約1,500円)を支払う。さらに、バスで移動したり名所を訪れても、料金は通常どおりだ。今年は日本は異常な猛暑だが、上海も負けずに暑かった。そこで海水浴に行ってみることに。砂浜はごみも無く綺麗だったが、海水はそれほど澄んではいない。この後は寧波に移動。大<木辺に射>島のターミナルまで58元(約800円)、市内まではタクシー、全部で3時間くらい。夜は寧波料理のレストランで海鮮を堪能した。そして立ち寄った飲み屋では、蝉の唐揚げが出てきて驚き、疲れた体をマッサージで癒した後、市内のホテルで宿泊。

4日目:この日の朝は、寧波(ニンポウ)の沖の普陀山(プータオシャン)という観光島に、寝台船で到着した。普陀山は中国にしては費用のかかる島で、入島する人全てが入域料として100元(約1,500円)を支払う。さらに、バスで移動したり名所を訪れても、料金は通常どおりだ。今年は日本は異常な猛暑だが、上海も負けずに暑かった。そこで海水浴に行ってみることに。砂浜はごみも無く綺麗だったが、海水はそれほど澄んではいない。この後は寧波に移動。大<木辺に射>島のターミナルまで58元(約800円)、市内まではタクシー、全部で3時間くらい。夜は寧波料理のレストランで海鮮を堪能した。そして立ち寄った飲み屋では、蝉の唐揚げが出てきて驚き、疲れた体をマッサージで癒した後、市内のホテルで宿泊。

5日目:昼から杭州(ハンヂョウ)にバスで移動。40元(約600円)、2時間程度。市内では買い物をして、中国一美しいといわれる西湖(シーフー)湖畔のホテルで宿泊。

5日目:昼から杭州(ハンヂョウ)にバスで移動。40元(約600円)、2時間程度。市内では買い物をして、中国一美しいといわれる西湖(シーフー)湖畔のホテルで宿泊。

6日目:西湖で、手漕ぎの遊覧船に乗る。その後は昼過ぎに上海に移動。バスで54元(約800円)、2時間半程度。2日目と同じホテルに宿泊。

7日目:午前中は豫園商場で、午後も市内のデパートでショッピング。中国茶などを買い込んだ。夜は上海料理で締めくくり、そして足つぼマッサージは気持ちが良かった。ホテルは昨日と同じ。

8日目:朝発の便で帰国。ちなみに成田へは車で行っていて、駐車場はいつものCROWN パーキングにお世話になった。ここは、空港預かり空港渡しで、料金も安くお勧めだ。

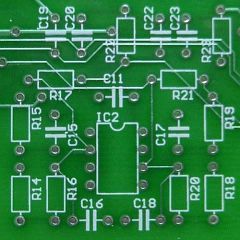

2004/8/23 エレクトロニクス (1) / OLIMEX、その1

趣味の一つが電子工作だ。(本業でもある。)今回紹介するのは、電子基板の作り方。とはいっても、今回は製造を業者に依頼してみることにしたので、そのためのCAD の使い方と、データ送付の際の注意事項を、備忘録的にまとめておくことにする。私の知る限り、趣味の範囲で安価に試作を依頼できる業者は、世の中に2つある。どちらも設計ルール上、多くの制限を要求するが、両面スルーホール基板を、きわめて安価に作ってくれる。

- OLIMEX のDSS

- ブルガリアの業者で、趣味の電子工作の世界では有名なところ。160x100mm の基板が1枚$26、送料$8。

- ExpressPCB のMiniBoard

- アメリカの業者で、最近、国際発送を始めた。専用のCAD が利用できる。約100x65mm の基板が3枚で$51。送料は高めかも。

今回は、より安く、Web で情報が得やすい、OLIMEX を利用することにした。CAD はOLIMEX での試作では一般的に使われているEAGLE の評価版を使う。一般的な情報は他のページにゆずることにして、ここでは分かりにくそうな部分を、より具体的に載せておくことにする。(特に、部品のライブラリの修正は、どんな場合も、ほぼ必ずやる必要があるので注意。後になって部品の一括変更はできない。)

まず、本家 OLIMEX のページの、Double Side (DSS)、Tech Info、FAQ は必ず全てを読んでおく。制限は多く、かなり厳しい。今回、表面実装の部品は使わないことにしたので、ピン間1本で、大小2種類のドリル径とパターン幅を想定して、設計のルールを図のように設定することにした。

(A) パッド >= 8mil (納期優先の場合は >= 10mil かも。)

(B) ドリル 詳細はOLIMEX のページを参照。

(C) パターン間 >= 10mil (納期優先の場合。)

(D) パターン >= 10mil (納期優先の場合。)

(E) マージン

上記の条件の設定をスクリプトファイルに記述して、<EagleFolder>\scr\ に保存しておく。例; olimex.scr

EAGLE を立ち上げ、自分専用のライブラリーを用意して、開く。

- Control Panel より、 File -> New -> Library

- Control Panel 内のLibraries より、作ったライブラリを選び、 右クリック -> Open

- Control Panel 内のScripts より、先に保存した、スクリプトファイルを選び、 右クリック -> Execute in Library

そこに、既存のライブラリから、部品をコピーして、開く。

- Control Panel より、コピーしたいパーツを選び、右クリック -> Copy to Library

- Library ウインドウに移り、修整したいPackage を開く。

パッド径、ドリル径の修整。

- Change

-> Diameter (パッド径) もしくは Drill (ドリル径)

-> Diameter (パッド径) もしくは Drill (ドリル径)

(ここでうまく値が選べない場合は、前のスクリプトファイルの設定がうまくいっていない。)

- 変更したいスルーホールをクリック。

必要があれば、同様にトレースも変更し、ライブラリを保存する。(続く)

2004/8/30 エレクトロニクス (2) / OLIMEX、その2

2004/9/6 旅行 (3) / 大阪

最近、色々と忙しかったりで、ネタもない。というわけで、8月21日から1泊2日で大阪に旅行(飲み)に行ったので、その時の写真でも。

2004/9/13 エレクトロニクス (3) / MIDI を聴く

ある曲のMIDI を入手して、聴く機会があった。

まず、MIDI ファイルは、この辺りから探すと良い。かなりの曲種、曲数が網羅されている。今回は、MUSIC eCLUB のものが、視聴した感じが良かったので、購入した。(1曲210円)

MIDI を聴くには音源とプレーヤが必要だ。大抵の人は、Windows 標準の音源 "Microsoft GS Wavetable SW Synth" と、プレーヤ "Windows Media Player" で再生することが人が多いだろう。Windows98 時代に比べると、音質は格段に高上していて、通常聞く分にはあまり問題は無い。しかし、よーく聞いていると、ファミコンぽい安っぽい音が混じっているのに気が付くと思う。理由は、このMicrosoft 音源が、GS 規格にはそこそこ対応しているが、XG 規格には対応していないのと、(Microsoft にしては珍しく、)軽く動作するように作られているところにあるようだ。

- GM 規格 = 基本規格

- GS 規格 = GM 規格を、Roland が独自に拡張。

- XG 規格 = GM 規格を、YAMAHA が独自に拡張。

世の中のMIDI のファイルには主に3種類があって、ややこしいことになっている。独自拡張というのが曲者で、世の中には、GS とXG の両方に対応した音源というものは皆無だ。GS ファイルをXG 音源で、あるいはその逆で再生すると、音化け、音量ずれが起きてしまい、悲惨な結果となる。将来的には、さらに上位のGM2 規格が提唱されているが、現在のところあまり普及していない様子。

それでも、規格を意識せずに聞くことができるフリーの音源(もしくは、音源内臓のプレーヤ)も存在している。しかしながら、とちらも独自の音源を使っていて、音質はそれなりだが、Microsoft GS Wavetable SW Synth よりかはましだ。

ハードウェアを使わないとすると、理想的には高機能なプレーヤと高音質な音源(ソフトウェアシンセサイザ)となる。プレーヤは TMIDI Player のように、いくつが見つかるが、音源をフリーでとなるとなかなか難しい。このあたりは、MIDIしま専科 のページが詳しい。世の中にある、高音質なソフトシンセは、下の2つが有名だ。

なぜかソフトシンセの領域は衰退の傾向にあるようだ。秋葉原のジャンク屋や某オークションでは、たまにこれらのOEM 品(厳密にはライセンスに触る?)が安く出回っているようである。今のうちに手に入れておくのが良さそうだ。

結局今回は、MUSIC eCLUB から視聴した際にもインストールされる、MidRadio Player で聴くことにした。これは、YAMAHA のソフトシンセと同等のものを積んでおり、あたりまえだが、XG 規格とのマッチングも良い。

2004/9/21 釣り (7) / 沼津周辺

9月19日(土曜、祝日)、久しぶりに釣りに出かけた。今回の本命は宗田鰹だ。大学の友人2人も気合を入れて私の家に前泊し、早朝3時出発、5時半実釣開始となった。場所は沼津片浜。昨年の実績のある場所であったが、結果は残念ながら惨敗だった。ここで釣れたのは名前のわからない魚と、河豚、1匹づつ。確かに昨年ほどは周りも釣れてはいなかった。しかし常連とみえる人達は、コンスタントに良型を上げている。今回の敗因は海風が強かったせいもあるが、仕掛けの飛距離だと思う。もう少し立派な竿が必要かもしれない。(もちろん腕も。)

9月19日(土曜、祝日)、久しぶりに釣りに出かけた。今回の本命は宗田鰹だ。大学の友人2人も気合を入れて私の家に前泊し、早朝3時出発、5時半実釣開始となった。場所は沼津片浜。昨年の実績のある場所であったが、結果は残念ながら惨敗だった。ここで釣れたのは名前のわからない魚と、河豚、1匹づつ。確かに昨年ほどは周りも釣れてはいなかった。しかし常連とみえる人達は、コンスタントに良型を上げている。今回の敗因は海風が強かったせいもあるが、仕掛けの飛距離だと思う。もう少し立派な竿が必要かもしれない。(もちろん腕も。)

午前9時頃には、さらに2人の友人と合流し、お手軽に防波堤で小物釣りを楽しむべく、釣り座を移動した。場所はいつもの多比港裏の岸壁。小鰯の群れが入っていて、サビキで簡単に数釣りができて、面白かった。しかし、その他はさっぱりで、ベラとハゼが数匹ずつ。

昼食はアウトドアクッキングだ。メニューは、カレーライス。○賀君のガソリンコンロが活躍し、ご飯もカレーも最高に美味しくできた。そして、釣った魚は天ぷらに。新鮮な小鰯は絶品で、平宗田鰹の刺身が食べられなかったのは無念の極みだが、それも帳消しできるほどの味に満足した。

2004/9/27 出来事 (1) / 会社の同期の結婚式(Iさん)

9月25日(土)、先勝。会社の同期のひとり(新郎)が、めでたく結婚式を挙げた。披露宴の出し物では、悪かったねぇ。(マイケル!)今ごろはハネムーンで南の島だ。あらためて、おめでとう。

9月25日(土)、先勝。会社の同期のひとり(新郎)が、めでたく結婚式を挙げた。披露宴の出し物では、悪かったねぇ。(マイケル!)今ごろはハネムーンで南の島だ。あらためて、おめでとう。

2004/9/30 車 (1) / 新車購入

車を買い換える事にした。釣りやスキーに行くことも多いので、ツーリングワゴンか、ミニバンか、SUV。そして、4WD、MT、200万 が今回の条件だ。さらに加給器付きや外車はあまり好まない。この中で選ぶとなると、かなり車種は限られてくる。

- 新車だと、

-

フォレスター

エクストレイル

エスクード

- 中古車なら、

-

CR-V

RAV4

- マニュアルモード付AT でもいいなら、

-

レガシィツーリングワゴン

ストリーム

ランサーワゴン

このくらいの車格での一番の問題は、エンジン出力に対して車重が重すぎることだと思う。実際には、例えば4人で泊まりの荷物を積んで、高速の上り坂での巡航や追越しなどはつらく、エンジンの最高出力に近い回転域を使わざるをえなくなる。というわけで、カタログから得られるパワーウェイトレシオ値で各車種を比較してみることに。最高出力(PS)と最高トルク(kg・m)を、車重+200kg(乗員の重量を想定)で割った値をグラフにしてみた。ついでに友人の車も混ぜてある。(値に間違いがあれば、ご指摘のほど。)

こんなグラフを眺めたりしながら、結局選んだのはエクストレイルの新車。オプションは最低限で、寒冷地仕様、Sパック(布製スポーツシート&サイドエアバッグ)、フロント&リアフォグ、トランク&フロアカーペット、バイザー。これらを諸経費や手数料まで全て含めて、ふふわ万円でサインした。9月の決算期であったこともあり、それなりの値引き額を出してくれたと思う。納車が楽しみだ。

2004/10/18 車 (2) / 車歴

概して普通の車に乗ってきたが、それぞれに思い出は深い。

ヤマハ DT50

ヤマハ DT50

50cc 6MT

所有 1995年2月 〜

新車本体価格、約20万円で購入。ドライブ側のスプロケと、CDI を換えていた。最高速も90km/h 近くまでで、乗るのがとても楽しいバイク。よく奥多摩方面に出かけたものだ。しかしながら、車を手に入れてからは、ほとんど乗らなくなってしまった。実はまだ、ナンバー切れで実家の納屋に置いてある。

トヨタ コロナ EXサルーン

トヨタ コロナ EXサルーン

1.8L 4AT FF / 初年度登録 1989年1月

所有 1996年8月 (92,000km) 〜 1997年3月 (100,000km)

学生時代、知り合いに車検切れで譲ってもらった車。ご覧のとおり、ぶつけて廃車にしてしまった。雨の夜の峠道、スピードの出しすぎでカーブを曲がりきれず、スピンしてガードレールに突っ込んだ。以降の車では、安全運転を心がけることになるのは、言うまでもない。

トヨタ カリーナ SGエクストラ

トヨタ カリーナ SGエクストラ

1.8L 5MT FF / 初年度登録 1992年5月

所有 1997年5月 (63,000km) 〜 2001年5月 (123,000km)

中古車本体価格、約30万円で購入。釣りにスキーに、良く活躍してくれた。フロントシートの背もたれが、後席の座面まで倒れ、セミフラット化ができたのがお気に入りだった車。タイベル、ドライブシャフトブーツ、ラックブーツ、マフラーなどは交換。そしてめでたく乗潰し廃車となる。

日産 プレーリー Joy

日産 プレーリー Joy

2.0L 4AT 4WD / 初年度登録 1996年2月

所有 2001年5月 (27,000km) 〜 2004年10月 (57,000km)

中古車本体価格、約75万円で購入。とにかくミニバンだったら何でも良かったというのが購入理由。車体が重く、とにかく遅いのには困った。高速や山道ではレブリミット近くまでぶん回して運転していた。7人乗りだったが、サードシートは結局一度も使わずじまい。最終的には約15万円で売却した。

2004/10/25 車 (3) / X-TRAIL、納車

エクストレイル (2L, 5MT, 4WD) が納車された。とりあえずは慣らし運転だ。やり方には諸説あるようだが、取り説によると1600km までは、おとなしく運転しなさいとある。回転数の指示などは無いところをみると、慣らしはエンジンだけでなく、ギヤなど各所にも重要ということなのだろう。

エクストレイル (2L, 5MT, 4WD) が納車された。とりあえずは慣らし運転だ。やり方には諸説あるようだが、取り説によると1600km までは、おとなしく運転しなさいとある。回転数の指示などは無いところをみると、慣らしはエンジンだけでなく、ギヤなど各所にも重要ということなのだろう。

現在のオドメータは800km ほど。装備や乗り心地は価格相応ではあるが、概ね満足である。納車までの心配はセンターメーターだったが、以外にもすんなりと慣れてしまった。座高が人よりあるためか、以前まではハンドルの陰に隠れて見づらかったせいかもしれない。ナビやオーディオ、ETC は前車から移植した。これも、センターメーターのおかげで取り付け場所には悩んだが、結果的にはそれなりにうまく収まってくれた。(取り付け具はオートバックスで購入。)

現在のオドメータは800km ほど。装備や乗り心地は価格相応ではあるが、概ね満足である。納車までの心配はセンターメーターだったが、以外にもすんなりと慣れてしまった。座高が人よりあるためか、以前まではハンドルの陰に隠れて見づらかったせいかもしれない。ナビやオーディオ、ETC は前車から移植した。これも、センターメーターのおかげで取り付け場所には悩んだが、結果的にはそれなりにうまく収まってくれた。(取り付け具はオートバックスで購入。)

唯一最大の問題点は、電子スロットルの特性だ。とにかく非線形性とタイムラグが酷い。トヨタ車、ホンダ車にも顕著であるが、少しの踏み出しで、ガバっとスロットルが開くのだ。これは、加速のいい車と思わせるためのギミックである。ストロークに関しては、アイドル回転数で2000rpm までおよそ数ミリ。(足裏感覚だが。) ということは、1500rpm に回転をあわせようと思うと不可能に近い。タイムラグは、およそ数百ミリ秒というところか。とてもマニュアル車向けのセッティングとは思えない。ブレーキにも似たような傾向があるが、こちらはまだ許せる範囲。日産の見解を求めるつもりでいる。

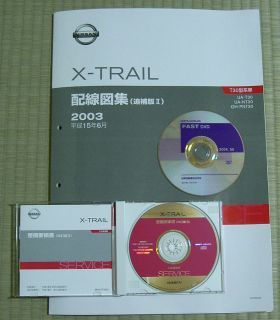

2004/11/2 車 (4) / X-TRAIL、整備書

エクストレイルの整備書の類を揃えた。

- 整備要領書 改訂版3 CD-ROM / 2004年3月発行

-

日産部販で購入、9,450円。

以前は分厚い本で、しかも改訂版ごとに分かれていたが、今やそれはCD-ROM に変わり、初版も含め全改訂版、追補版が収録されている。

おかげで値段も下がった。

便利になったものだ。

- 配線図集 改訂版2 / 2003年6月発行

- 日産部販で購入、5,100円。

前車(プレーリーJOY)と比較すると、頁数(面積比)で 2.3倍。

最近の車の電子化は甚だしいものがある。

- FAST DVD / 2004年8月発行

- 某オークションにて入手。

一般には非売品なはずだが、なぜか広く出回ってしまっている。

これは日産のサービスパーツの検索ソフトで、旧車のものも含めて極めて多くの情報が収録されている。

まず、全個体のグレードやオプションなどの情報がデータベース化されているので、車体番号を入力するだけで、自分の車の条件は設定される。

あとは、図面を見ながらパーツを選び、部品番号、部品名称、価格などを調べることができる。

操作はそれほど難しくないが、ひとつだけ迷ったことは、部品を選択した後に価格を調べる操作。

正解は、[翻訳] ボタンを押す、だ。

さて、前回のアクセル&スロットル周りの問題だが、仕組みは分かった。

調整のできる部分は、アクセルセンサ周り(とはいっても、ただの2連ボリウムだが、)だけのようだ。

対策を考えている。

2004/11/8 スノースポーツ (1) / スキー板、その1

冬は雪山に滑りに行くことも多い。今まで、クラシックスキー、スノボ、ショートスキー とやってきて、先シーズンまではエクストリーム系のスキーを使っていた。Atomic のFreeZone 1.20。これは120cm の板で、ショートターンやカービングターンの練習には丁度良く、何より持ち運びがしやすいので、気に入っていた。

|

Length

(cm)

|

Top

(mm)

|

Waist

(mm)

|

Tail

(mm)

|

Radius

(m)

|

| Atomic |

FreeZone 1.20

Centro 310

|

120 | 105 | 75 | 95 | 9.5 |

しかしながら、少しずつ技術が上達していくにつれ、特に高速の大回りターンができないことなど、この短い板では物足りなくなってしまった。そこで今シーズンに向けて、スキー板を新調することに。調べてみると、最近のスキー板の性能の向上は著しい。少し前までは、板の長さ、フレックス(硬さ)、サイドカーブ、ラディアス(回転半径)などで、滑り方に応じた板を選ぶことができたが、最近はそう簡単ではない。トーション(ねじれ)も含めて、板はトータル的に設計されており、スペックだけでは決められない。このあたりは、ski iam のページが詳しい。カービング板の歴史としてまとまっているので、今年のぶんだけでなく、全ページを読むことをお勧めする。

今回は、中級向け、小回りよりのオールラウンド系のカービング板で、長さは160cm、予算的なことを考えると、先シーズンモデルのなかから選ぶことにした。御茶ノ水、神田界隈を歩いて探したところ、いくつかの候補の板が見付かった。図らずも全てオーストリアのメーカーである。(続く)

|

Length

(cm)

|

Top

(mm)

|

Waist

(mm)

|

Tail

(mm)

|

Radius

(m)

|

| Head |

Cyber i.C170

RailFlex

|

163 | 111.7 | 63.6 | 94.4 | 13.4 |

| 156 | 111.1 | 63.1 | 93.8 | 12.2 |

Cyber i.C160

RailFlex

|

163 | 111.7 | 63.6 | 94.4 | 13.4 |

| 156 | 111.1 | 63.1 | 93.8 | 12.2 |

| Fischer |

Sceneo S400

RailFlex

|

160 | 118 | 68 | 100 | 13 |

Sceneo S300

RailFlex

|

160 | 114 | 69 | 99 | 15 |

| Atomic |

C:9

Device 310

|

160 | 104 | 64 | 94 | 14 |

C:8

Device 310

|

160 | 104 | 64 | 96 | 14 |

2004/11/21 スノースポーツ (2) / スキー板、その2

(前回の続き)中でも面白いのはHead だ。インテリジェンスチップシステムと銘打ったその回路は、「インテリファイバーで発生した電気エネルギーは回路を介してスキーのビィンディングの下に埋め込まれたマイクロチップに送られます。そこで電気エネルギーは7 倍に増幅されてインテリファイバーに送り返されます。増幅されたこのエネルギーはインテリファイバーに逆の力を発生させ、スキーのねじれ動作を有効に補正。この動作に要する時間は5/1000 秒以下で、スキーの生き生きとした挙動を損なうことなく、ダイナミックな安定性を実現します。」(抜粋)、とのことである。写真を見れば分かるように、実際、何らかの電子回路が載っているようだ。電源も無い回路で、どのように増幅するのか?かなり怪しいのは言うまでもない。

このくらいのランクのスキーは選択肢も多く、性能に大差はないそうだ。あとはデザインと価格とで決めればよいだろう。結局はAtomic のC:9 を手に入れた。送料込みで、約36,000円。決め手は、専用のバインディングを要求していることで、フレックスやトーションなどの剛性がトータルで計算されていること。あとは、比較的重量が軽いことだ。

このように型落ちの旧品を狙っていると、なかなか昨年の情報を得ることが難しい。来年、型落ちを狙っている人は、今年のカタログを手に入れておいたほうが良いと思う。ちなみに、Head だけは、03/04 のカタログを見ることができた。

2004/11/24 スノースポーツ (3) / スキーブーツ

今年はブーツも新調した。買ったのは、Nordica のBeast 10。神田のフソウで、約38,000円。決め手は、履き心地、性能、価格、デザイン、バックルがアルミかプラスチックか、といった点で、消去法で決まった。ブーツの選び方は、とにかく履いてみて、自分の足に合ったものを探すしかない。あとは、自分のスキル、滑り方、体力、体重などで価格とのバランスをみながら、店員さんと相談して決めると良い。私の場合、Atomic, Lange は、幅が狭すぎて、窮屈で痛かった。Salomon, Rossignol は、性能を求めると若干予算オーバー。Head のS8 HF は最後まで迷ったが、26cm では大きすぎ、25cmでは小さすぎた。(25.5cm の設定が無い。)

今年はブーツも新調した。買ったのは、Nordica のBeast 10。神田のフソウで、約38,000円。決め手は、履き心地、性能、価格、デザイン、バックルがアルミかプラスチックか、といった点で、消去法で決まった。ブーツの選び方は、とにかく履いてみて、自分の足に合ったものを探すしかない。あとは、自分のスキル、滑り方、体力、体重などで価格とのバランスをみながら、店員さんと相談して決めると良い。私の場合、Atomic, Lange は、幅が狭すぎて、窮屈で痛かった。Salomon, Rossignol は、性能を求めると若干予算オーバー。Head のS8 HF は最後まで迷ったが、26cm では大きすぎ、25cmでは小さすぎた。(25.5cm の設定が無い。)

2004/11/26 スノースポーツ (4) / Yeti

今年は、板、ブーツだけでなく、ウェア上下、グローブも、(そして車も) 新調したので、滑りたくてウズウズしている。なのにまだ、山では雪は降っていない。今年は新潟の地震で被災された方々のために、神様は暖冬にしてくれているのだろう。

11月22日(月)、この時期、オープンしているのは、苗場、丸沼、鹿沢、軽井沢など。どこも人工雪でのオープンだ。今回は、半額割引券を持っていたこともあり、富士山近くの Yeti へ行くことにした。まあ、時期も時期なので、雪質やコースに期待はしていなかったものの、やはりそれなりだ。コースの幅は広いところで、20m くらい、狭いところだと、5m くらいのところもある。平日だったせいもあり、リフトの待ち時間は、2,3分といったところ。

11月22日(月)、この時期、オープンしているのは、苗場、丸沼、鹿沢、軽井沢など。どこも人工雪でのオープンだ。今回は、半額割引券を持っていたこともあり、富士山近くの Yeti へ行くことにした。まあ、時期も時期なので、雪質やコースに期待はしていなかったものの、やはりそれなりだ。コースの幅は広いところで、20m くらい、狭いところだと、5m くらいのところもある。平日だったせいもあり、リフトの待ち時間は、2,3分といったところ。

肝心の新調した道具の具合だが、なかなか良い感じ。確かに、前に使っていた板よりも長くなっているので、小回りは難しくなったが、40cm も長くなったとは、とても思えない。コースが狭く混雑しており思い通りに滑れなかったり、斜度もあまり無かったので、まだ良く分からないというのが正直なところ。

帰りには、藤野やまなみ温泉 に寄った。3時間で600円。よくある日帰り温泉施設といった感じ。ナトリウムカルシウム硫酸塩塩化物泉(アルカリ性低張性温泉)だそうで、舐めてみると苦い味のするお湯だった。

2004/12/13 スノースポーツ (5) / ピラタス蓼科

12月4日(日)、未だ関東近辺ではドカ雪は降らず、人工雪のスキー場を選んで滑りに行くことにした。当初は、ASAMA2000 に行くつもりだったが、1000m の滑走距離を確保したとの情報を得て、ピラタス蓼科 に変更。前日より友人の佐○君の家(甲府)に泊まっていたのだが、結局寝坊やら何やらで、現地に着いたのは、14:00 を過ぎていた。しかしながら、リフト待ちもほとんど無し、そして雪質もそれほど悪くなく、思っていたよりも十分に楽しめた。

12月4日(日)、未だ関東近辺ではドカ雪は降らず、人工雪のスキー場を選んで滑りに行くことにした。当初は、ASAMA2000 に行くつもりだったが、1000m の滑走距離を確保したとの情報を得て、ピラタス蓼科 に変更。前日より友人の佐○君の家(甲府)に泊まっていたのだが、結局寝坊やら何やらで、現地に着いたのは、14:00 を過ぎていた。しかしながら、リフト待ちもほとんど無し、そして雪質もそれほど悪くなく、思っていたよりも十分に楽しめた。

帰りには、 片倉館 に立ち寄った。大人、400円。私はここは2度目なのだが、面白い入浴施設である。歴史もある千人風呂なるその浴槽は、湯船の底に玉石が敷いてあり、そこに立って入る感じの温泉だ。

2004/12/16 出来事(61) / 債権者になった、債務整理開始通知書

大変なことになってしまった。最近車を買い換えたのは既に紹介したとおり。前の車はある中古車買取店に売却したのだが、そこがどうも潰れたようだ!

10月9日、この日は新車の納車の日だった。前の車を売ってしまわないと、駐車場がなくなってしまう。近所の買取店数店をまわって、一番査定が良かった某大手(ラ○ット)系列の某店で売却したのである。価格は16万円。しかしながら、11月に入っても入金が無い。月末締めの翌月払いなんてのは会社取引ではよくあることで、12月になったら連絡してみるかと、まだのんびりとしていた。そんななか、11月25日、会社から帰ると、ポストには、東京都千代田区の某法律事務所からの封筒が入っていた。まだこのときは、よくある架空請求だろうか、などと考えていて、封を開けてみると、紙が3枚と返信用封筒。1枚目の紙にはご丁寧に印が押してあり、返信用封筒には切手まで貼ってある。なかなか良くできているななどと、まだ事の重大さに気が付いていない。目を通してみると、多重債務? 利息制限法? 見慣れない単語が並んでいる。どこにも金を振り込みなさいとは書いていない。文面は「... 同人の自己破産申立てに関する任に当たることになりました。...」誰かが破産したのか。ん、もしかして?? 車を売った買取店の店主の名刺を探し出して見てみると、、、見事に名前が一致した!

同封されていたのは、「債務整理開始通知書」なるもので、平たく言うと、借金の総額を計算したいので、債権者(私)の債権(貸した金)を申告しなさい、というある意味都合のいいものである。とりあえず、車の売却金額を記入して、念のため売買契約書のコピーを同封し、投函した次第。

2004/12/22 スノースポーツ (6) / Mt. Naeba

12月18日、泊まりでスキーに出かけた。1日目は、時間の都合もあり、苗場スキー場で滑ることにした。というのも、今年はこの時期にしては例年に無く雪が少なく、オープンしているコースが2本だけなのだ。1つはホテル前のコース。人工降雪機による雪を集めてある。アイスバーンの上にザラメ状の雪が被さっている感じで、とても滑りにくい。もう1つは、ゴンドラを登った先の頂上付近のコース。こちらは自然の雪で、なかなかの滑り具合だ。リフト終了時間まで、こちらのコースで滑った。2日目、初めは、かぐらスキー場に行ったのだが、みつまたスキー場がオープンしていないため、その間はバスでの移動、さらにはリフト待ちが1時間とか。そこで、行き先を隣の田代スキー場に変更。まだ、かぐらスキー場へ連絡するコースはオープンしていない。それでも標高があるためか、自然の雪が積もっており、コースの長さも十分で、楽しめた。(写真は苗場スキー場。)

12月18日、泊まりでスキーに出かけた。1日目は、時間の都合もあり、苗場スキー場で滑ることにした。というのも、今年はこの時期にしては例年に無く雪が少なく、オープンしているコースが2本だけなのだ。1つはホテル前のコース。人工降雪機による雪を集めてある。アイスバーンの上にザラメ状の雪が被さっている感じで、とても滑りにくい。もう1つは、ゴンドラを登った先の頂上付近のコース。こちらは自然の雪で、なかなかの滑り具合だ。リフト終了時間まで、こちらのコースで滑った。2日目、初めは、かぐらスキー場に行ったのだが、みつまたスキー場がオープンしていないため、その間はバスでの移動、さらにはリフト待ちが1時間とか。そこで、行き先を隣の田代スキー場に変更。まだ、かぐらスキー場へ連絡するコースはオープンしていない。それでも標高があるためか、自然の雪が積もっており、コースの長さも十分で、楽しめた。(写真は苗場スキー場。)

苗場スキー場といえば、あの広大なホテル前の一枚バーン。そしてそこに多数懸かるリフトとゴンドラによる抜群の輸送力だろう。そのおかげか(時期にもよるが)私自身は混雑するイメージは無い。会社の先輩なんかとスキーに出かけると良く聞く話が、昔は関越トンネルが無く、スキーに行くのに苦労したいう話。調べてみると、トンネルの開通と、前橋からトンネルまでの開通は同時(1985年10月)だ。前橋から下道でスキーに行くのを考えると確かにうんざりする。(学生時代は高速代をケチって、たまに行ったものだが。)国道17号で、湯沢方面まで行こうとすると、必ず通るのは苗場だ。昔は相当混雑しただろうと思う。

2004/12/27 スノースポーツ (7) / ブランシュたかやま

12月26日(日)、今時珍しいスキーヤーオンリーのスキー場、ブランシュたかやま へ滑りに行った。今回は生まれて初めて、スキースクールに入ってみた。2時間で1人5000円、友人の佐○君と一緒に講習を受けた。外足荷重、上体姿勢、スキッディング要素、回転リズム、等々、課題は山積みである、、、。

12月26日(日)、今時珍しいスキーヤーオンリーのスキー場、ブランシュたかやま へ滑りに行った。今回は生まれて初めて、スキースクールに入ってみた。2時間で1人5000円、友人の佐○君と一緒に講習を受けた。外足荷重、上体姿勢、スキッディング要素、回転リズム、等々、課題は山積みである、、、。

帰りには、 河童の湯 に立ち寄った。大人、400円。こじんまりとした、可も無く不可も無くという印象ではあるが、落ち着いた感じで個人的には嫌いではない。

2004/12/29 出来事(62) / 債権者になった、倒産とは

会社の倒産とは何だろうか?これは帝国データバンクによる倒産の定義のページに分かりやすくまとめてある。(以下、一部抜粋。)

(1) 2回目の不渡りを出し銀行取引停止処分を受ける。

(2) 内整理する。(代表が倒産を認めた時。)

(3) 裁判所に会社更生法の適用を申請する。

(4) 裁判所に商法による会社整理の適用を申請する。

(5) 裁判所に民事再生法の手続き開始を申請する。

(6) 裁判所に破産を申請する。

(7) 裁判所に特別清算の開始を申請する。

このうち(1)と(2)は会社自らによる「任意整理」であり、(3)〜(7)は何らかの法律に基づく「法的整理」である。後者のうち、(3)〜(5)は会社を存続させながら処置する「再建型」であり、(6)と(7)は会社を消滅させるための「清算型」となる。実際には、(3)は大企業のみ、(5)と(6)は中小企業や個人にも適応され、(4)と(7)は一般的でない。

| 倒産 |

任意整理 |

(1) 2回目不渡り |

| (2) 内整理 |

| 法的整理 |

再建型 |

(3) 会社更生法 |

大企業のみ |

| (4) 会社整理 |

一般的でない |

| (5) 民事再生法 |

中小企業、個人 |

| 清算型 |

(6) 破産 |

中小企業、個人 |

| (7) 特別清算 |

一般的でない |

さて、私が被ったのは(6)の破産である。破産は、債権者(金の貸し主)や第三者からも申し立てをすることができるが、今回のケースでは債務者(金の借り主)から申し立てられた、いわゆる自己破産である。話は少々複雑なようで、会社の破産と個人の破産が同時に申し立てられるようだ。その中古車買取店の書類上の代表者は、事実上の経営者の兄であるそう。つまり、破産は、兄が代表者である会社からと(会社の破産)、事実上の経営者である弟から(個人の破産)、2件申し立てられることになる。その2件を請け負う弁護士事務所も異なっており、聞くところによると、兄と弟は仲違いしているとのことだ。私は実際には、その弟と会って売買の話しをしたのだが、書類上は会社との契約となる。ということは、会社(中古車買取店)の破産申請に私は債権者として登録されることになるのだろう。

4月3日(土)大潮、会社の同僚とその沼津方面へ釣りに出かけた。午前9時ごろ到着するも、南西からの強風が酷いので、風を避けて

4月3日(土)大潮、会社の同僚とその沼津方面へ釣りに出かけた。午前9時ごろ到着するも、南西からの強風が酷いので、風を避けて キンギョ釣りにも飽きてきたので、昼食用の食材の買出しも兼ねて、釣り座を移す。次は

キンギョ釣りにも飽きてきたので、昼食用の食材の買出しも兼ねて、釣り座を移す。次は この時期この辺りの沖では、シラス漁が盛んである。そんな風景を眺めながら、釣りがてらの昼食はアウトドアクッキングが最高だ。釣れたばかりの魚をその場で捌き、刺身、から揚げ、天ぷらでいただくのである。今回のキュウセンは天ぷらに、ネンブツダイは唐揚げにした。地元の人に教えてもらったのだが、このネンブツダイの唐揚げは以外にうまい。頭、鱗、内臓を取るのだが、それがまた簡単で一瞬でできる。小さいもののほうが骨まで火が通って良いようで、ビールのつまみによく合うのだ。今回のその他のメニューは、そうめん、野菜天ぷらなど。近くにヨモギの新芽が生えていたので、そいつも天ぷらにして食べたらうまかった。

この時期この辺りの沖では、シラス漁が盛んである。そんな風景を眺めながら、釣りがてらの昼食はアウトドアクッキングが最高だ。釣れたばかりの魚をその場で捌き、刺身、から揚げ、天ぷらでいただくのである。今回のキュウセンは天ぷらに、ネンブツダイは唐揚げにした。地元の人に教えてもらったのだが、このネンブツダイの唐揚げは以外にうまい。頭、鱗、内臓を取るのだが、それがまた簡単で一瞬でできる。小さいもののほうが骨まで火が通って良いようで、ビールのつまみによく合うのだ。今回のその他のメニューは、そうめん、野菜天ぷらなど。近くにヨモギの新芽が生えていたので、そいつも天ぷらにして食べたらうまかった。

その後、夕食時のレストランの駐車場では下のとおりである、、、。今シーズンで寿命と思っていたスタッドレスだったので、実害は無かったのが不幸中の幸いだった次第。

その後、夕食時のレストランの駐車場では下のとおりである、、、。今シーズンで寿命と思っていたスタッドレスだったので、実害は無かったのが不幸中の幸いだった次第。

帰り道、小田原、早川港内の

帰り道、小田原、早川港内の 持ち帰ったカサゴは、晩酌のつまみに味噌汁仕立てで食べることにした。この食べ方は実家(佐賀県)の辺りでは一般的だ。簡単で美味しいのでお勧め。(写真は食べかけ。すみません。)

持ち帰ったカサゴは、晩酌のつまみに味噌汁仕立てで食べることにした。この食べ方は実家(佐賀県)の辺りでは一般的だ。簡単で美味しいのでお勧め。(写真は食べかけ。すみません。)

次はいつもの

次はいつもの それにしても帰りの箱根峠の濃霧はすごかった。横をカッ飛ばして追越して行ったJeep Cherokee。程なくして「キーッ」というスキール音と共に、前からぼわっと現れた。おいおい、気を付けてくれよ。

それにしても帰りの箱根峠の濃霧はすごかった。横をカッ飛ばして追越して行ったJeep Cherokee。程なくして「キーッ」というスキール音と共に、前からぼわっと現れた。おいおい、気を付けてくれよ。

午前8時頃だろうか、本で調べた釣り場の富浦港に到着。キス狙いである。うーん、強風は台風並だ。ただし防波堤上は足場が良く、さらに追い風なこともあり何とかなると判断して、いざ実釣開始。釣り座は

午前8時頃だろうか、本で調べた釣り場の富浦港に到着。キス狙いである。うーん、強風は台風並だ。ただし防波堤上は足場が良く、さらに追い風なこともあり何とかなると判断して、いざ実釣開始。釣り座は 最近ハマっているのが中国茶だ。最初のきっかけは2002年3月の中国旅行にさかのぼる。初めての中国旅行であったが、その際、広州の「蘭圃(ランプー)」に立ち寄った。広州東駅近くの良く整備された庭園で、その中の茶荘は雰囲気も良く、天候が良かったせいもあるが、とても気に入った。そこでは屋外のテーブルでお茶や茶菓子を楽しむことができる。工夫式で淹れてもらいながら、昼寝も含めて数時間を過ごしたと思う。まわりではカップルやオバチャン達がお茶を楽しみつつ話をしながらのんびりと時を過ごしていた。注文したのは緑茶であったが、薄めの水色で香りが良くとても美味しかったのを覚えている。その時の写真を見かえしてみると、茶の種類は「碧螺春」であったようだ。機会があればもう一度訪ねたい場所の一つである。(なんと!こちらの

最近ハマっているのが中国茶だ。最初のきっかけは2002年3月の中国旅行にさかのぼる。初めての中国旅行であったが、その際、広州の「蘭圃(ランプー)」に立ち寄った。広州東駅近くの良く整備された庭園で、その中の茶荘は雰囲気も良く、天候が良かったせいもあるが、とても気に入った。そこでは屋外のテーブルでお茶や茶菓子を楽しむことができる。工夫式で淹れてもらいながら、昼寝も含めて数時間を過ごしたと思う。まわりではカップルやオバチャン達がお茶を楽しみつつ話をしながらのんびりと時を過ごしていた。注文したのは緑茶であったが、薄めの水色で香りが良くとても美味しかったのを覚えている。その時の写真を見かえしてみると、茶の種類は「碧螺春」であったようだ。機会があればもう一度訪ねたい場所の一つである。(なんと!こちらの その後、厦門(アモイ)を訪れた。さすが本場、福建省だけあって、街を歩くと茶の店が多い。店構えの良いある小売店に立ち寄って、お茶を見てみることにする。比較的高級なものを選んでもらい、試飲して緑茶と鉄観音茶を一種類ずつ購入した。その時の茶の種類や値段を覚えていないのが、今となっては悔しい。香りが強めでとても美味しいお茶であった。お土産として人に渡したがとても評判が良く喜んでくれた。(続く)

その後、厦門(アモイ)を訪れた。さすが本場、福建省だけあって、街を歩くと茶の店が多い。店構えの良いある小売店に立ち寄って、お茶を見てみることにする。比較的高級なものを選んでもらい、試飲して緑茶と鉄観音茶を一種類ずつ購入した。その時の茶の種類や値段を覚えていないのが、今となっては悔しい。香りが強めでとても美味しいお茶であった。お土産として人に渡したがとても評判が良く喜んでくれた。(続く)

(前回の続き)そんな中国旅行で気を良くして、今年の2月の台湾旅行でもお茶を楽しむことにした。台中では

(前回の続き)そんな中国旅行で気を良くして、今年の2月の台湾旅行でもお茶を楽しむことにした。台中では 中国茶器も買った。陶器のものに比べて、私の好きな磁器のものは比較的安価だ。色の綺麗なものを選んでみた。このような茶器で淹れると雰囲気が出てとても良い。来客の時などにも喜ばれると思う。

中国茶器も買った。陶器のものに比べて、私の好きな磁器のものは比較的安価だ。色の綺麗なものを選んでみた。このような茶器で淹れると雰囲気が出てとても良い。来客の時などにも喜ばれると思う。

5月29日(土)この日もまた

5月29日(土)この日もまた その後、丹沢湖で大学時代の友人と合流。彼らはバス釣りが好きで良く出かけている。昼食がてら、バーベキュウを約束していたのだ。食える魚を釣ってくると大見得を切っていたのだが、この釣果では寂しい限り。通りすがりの

その後、丹沢湖で大学時代の友人と合流。彼らはバス釣りが好きで良く出かけている。昼食がてら、バーベキュウを約束していたのだ。食える魚を釣ってくると大見得を切っていたのだが、この釣果では寂しい限り。通りすがりの 1軒目は、

1軒目は、 会社などでは専用の茶漉し付きマグカップが便利である。使い方は想像に難しくないと思う。これは

会社などでは専用の茶漉し付きマグカップが便利である。使い方は想像に難しくないと思う。これは そんな発酵食品の中でも私はヨーグルトが大好きだ。とにかく毎日食べている。それならばということで、自分で作ってみることを思い立ち、早速ヨーグルトメーカーを調達した。市販のヨーグルトメーカーは2種類に分けられ、専用の容器を使うものと、いわゆる牛乳パックをそのまま使えるものがあるが、今回は牛乳パックを使えるものにした。紙容器は細菌を通過させるので、不適だと考える人もいるようだが、専用の容器を使うことでの雑菌の混入を避けたいと考えた。なにより手間がかからないのも良い。

そんな発酵食品の中でも私はヨーグルトが大好きだ。とにかく毎日食べている。それならばということで、自分で作ってみることを思い立ち、早速ヨーグルトメーカーを調達した。市販のヨーグルトメーカーは2種類に分けられ、専用の容器を使うものと、いわゆる牛乳パックをそのまま使えるものがあるが、今回は牛乳パックを使えるものにした。紙容器は細菌を通過させるので、不適だと考える人もいるようだが、専用の容器を使うことでの雑菌の混入を避けたいと考えた。なにより手間がかからないのも良い。

ブームの影響もあり、日本で中国茶を手に入れるのは、さほど難しいことではない。しかし残念ながら、概して高価なのが実情だ。私は、50g あたり1,000円というのを値段の基準にしている。茶葉の種類にもよるが、カップ1杯(茶葉5g)あたり100円となる。数回淹れることも出来る茶葉が多いので、その分安く飲める。しかしながらこの値段で、美味しいお茶を手に入れるのは、なかなか難しい。そこで現地から直接手に入れることを思い立った。

ブームの影響もあり、日本で中国茶を手に入れるのは、さほど難しいことではない。しかし残念ながら、概して高価なのが実情だ。私は、50g あたり1,000円というのを値段の基準にしている。茶葉の種類にもよるが、カップ1杯(茶葉5g)あたり100円となる。数回淹れることも出来る茶葉が多いので、その分安く飲める。しかしながらこの値段で、美味しいお茶を手に入れるのは、なかなか難しい。そこで現地から直接手に入れることを思い立った。

6月某日、実家の佐賀県に帰省した。実家の庭にはお茶の樹がある。それならばということで自家製のお茶を作ってみることにした。

6月某日、実家の佐賀県に帰省した。実家の庭にはお茶の樹がある。それならばということで自家製のお茶を作ってみることにした。 早速、完成したお茶を飲んでみることにした。写真にあるように、水色は完璧といってもよかろう。肝心の味であるが、やはり売り物のお茶とは異なるが、それなりに美味しい。気になるのは、まず青臭さが残っているということ。そして日本茶の焙じ茶に近い味だということ。製造過程で感じたのは、水分の管理がとても難しい。今回は結果的に乾燥するまでの時間が短かったのではないだろうか。そのせいで、青臭さが残り、そして出来たお茶自体もパラパラと粉々になってしまった。萎凋の工程は重要でかつとても難しいと思う。また、焙煎の時間が長すぎたかもしれない。そのせいで焙じ茶の風味が出すぎたのだと思う。

早速、完成したお茶を飲んでみることにした。写真にあるように、水色は完璧といってもよかろう。肝心の味であるが、やはり売り物のお茶とは異なるが、それなりに美味しい。気になるのは、まず青臭さが残っているということ。そして日本茶の焙じ茶に近い味だということ。製造過程で感じたのは、水分の管理がとても難しい。今回は結果的に乾燥するまでの時間が短かったのではないだろうか。そのせいで、青臭さが残り、そして出来たお茶自体もパラパラと粉々になってしまった。萎凋の工程は重要でかつとても難しいと思う。また、焙煎の時間が長すぎたかもしれない。そのせいで焙じ茶の風味が出すぎたのだと思う。 2日目:リニアモーターカー"Maglev"に乗ってみた。なぜか、運行は午前中のみである。空港から市内まで、約8分、50元(約750円)。当日の航空券があれば、40元で乗れる。乗客はほとんどが地元の観光客だ。最高速は430km/h、加速減速は滑らかで心地良い。最高速に達した時点での揺れはそこそこあり、凄い勢いで流れていく窓の外の景色を見ながら、なんともいえない不安感を感じてしまった。その後は世界第3位の高さのタワーに上ったり、夜には上海雑技団を見学して、上海市内に宿泊。

2日目:リニアモーターカー"Maglev"に乗ってみた。なぜか、運行は午前中のみである。空港から市内まで、約8分、50元(約750円)。当日の航空券があれば、40元で乗れる。乗客はほとんどが地元の観光客だ。最高速は430km/h、加速減速は滑らかで心地良い。最高速に達した時点での揺れはそこそこあり、凄い勢いで流れていく窓の外の景色を見ながら、なんともいえない不安感を感じてしまった。その後は世界第3位の高さのタワーに上ったり、夜には上海雑技団を見学して、上海市内に宿泊。 3日目:世界遺産に選ばれている街、蘇州(スヂョウ)を訪れた。蘇州へは列車で上海より、硬座快速で約1時間、15元(約220円)。留園、西園、北寺塔を見学した。中でも西園は観光客も少なく、また敷地も広大でとても雰囲気が良く、楽しめた。その後上海に戻り、夜は寝台船で寧波(ニンポウ)へ移動した。チケットは十六鋪という場所にある遊覧船乗り場近くのチケットセンターで購入。乗り場は上海市からはかなり北に上った、長江に近い上海港内の呉淞ターミナルであった。20:00発、翌7:30着。実際には寧波ではなく普陀山という観光島に到着する。片道370元(約5,200円)の特等をおごったので、ホットシャワー付きの2人部屋。レストランの食事もとても美味しい。(写真はウエイトレスさん達と。)多少揺れるが酔うほどではなく快適で、良く寝られた。途中1箇所経由して、濃霧のせいか、30分ほど遅れて到着した。(参考までに、ガイドブックには十六鋪ターミナルから複数の客船が発着しているとあるが、現在ターミナルは閉鎖されている。どうも水上交通自体が、ずいぶん衰退しているようだ。これに限らず、上海の街自体の変化が激しいためか、ガイドブックと実際との相違は、今回の旅行で多数見受けられた。)

3日目:世界遺産に選ばれている街、蘇州(スヂョウ)を訪れた。蘇州へは列車で上海より、硬座快速で約1時間、15元(約220円)。留園、西園、北寺塔を見学した。中でも西園は観光客も少なく、また敷地も広大でとても雰囲気が良く、楽しめた。その後上海に戻り、夜は寝台船で寧波(ニンポウ)へ移動した。チケットは十六鋪という場所にある遊覧船乗り場近くのチケットセンターで購入。乗り場は上海市からはかなり北に上った、長江に近い上海港内の呉淞ターミナルであった。20:00発、翌7:30着。実際には寧波ではなく普陀山という観光島に到着する。片道370元(約5,200円)の特等をおごったので、ホットシャワー付きの2人部屋。レストランの食事もとても美味しい。(写真はウエイトレスさん達と。)多少揺れるが酔うほどではなく快適で、良く寝られた。途中1箇所経由して、濃霧のせいか、30分ほど遅れて到着した。(参考までに、ガイドブックには十六鋪ターミナルから複数の客船が発着しているとあるが、現在ターミナルは閉鎖されている。どうも水上交通自体が、ずいぶん衰退しているようだ。これに限らず、上海の街自体の変化が激しいためか、ガイドブックと実際との相違は、今回の旅行で多数見受けられた。) 4日目:この日の朝は、寧波(ニンポウ)の沖の普陀山(プータオシャン)という観光島に、寝台船で到着した。普陀山は中国にしては費用のかかる島で、入島する人全てが入域料として100元(約1,500円)を支払う。さらに、バスで移動したり名所を訪れても、料金は通常どおりだ。今年は日本は異常な猛暑だが、上海も負けずに暑かった。そこで海水浴に行ってみることに。砂浜はごみも無く綺麗だったが、海水はそれほど澄んではいない。この後は寧波に移動。大<木辺に射>島のターミナルまで58元(約800円)、市内まではタクシー、全部で3時間くらい。夜は寧波料理のレストランで海鮮を堪能した。そして立ち寄った飲み屋では、蝉の唐揚げが出てきて驚き、疲れた体をマッサージで癒した後、市内のホテルで宿泊。

4日目:この日の朝は、寧波(ニンポウ)の沖の普陀山(プータオシャン)という観光島に、寝台船で到着した。普陀山は中国にしては費用のかかる島で、入島する人全てが入域料として100元(約1,500円)を支払う。さらに、バスで移動したり名所を訪れても、料金は通常どおりだ。今年は日本は異常な猛暑だが、上海も負けずに暑かった。そこで海水浴に行ってみることに。砂浜はごみも無く綺麗だったが、海水はそれほど澄んではいない。この後は寧波に移動。大<木辺に射>島のターミナルまで58元(約800円)、市内まではタクシー、全部で3時間くらい。夜は寧波料理のレストランで海鮮を堪能した。そして立ち寄った飲み屋では、蝉の唐揚げが出てきて驚き、疲れた体をマッサージで癒した後、市内のホテルで宿泊。 5日目:昼から杭州(ハンヂョウ)にバスで移動。40元(約600円)、2時間程度。市内では買い物をして、中国一美しいといわれる西湖(シーフー)湖畔のホテルで宿泊。

5日目:昼から杭州(ハンヂョウ)にバスで移動。40元(約600円)、2時間程度。市内では買い物をして、中国一美しいといわれる西湖(シーフー)湖畔のホテルで宿泊。

9月19日(土曜、祝日)、久しぶりに釣りに出かけた。今回の本命は宗田鰹だ。大学の友人2人も気合を入れて私の家に前泊し、早朝3時出発、5時半実釣開始となった。場所は

9月19日(土曜、祝日)、久しぶりに釣りに出かけた。今回の本命は宗田鰹だ。大学の友人2人も気合を入れて私の家に前泊し、早朝3時出発、5時半実釣開始となった。場所は

9月25日(土)、先勝。会社の同期のひとり(新郎)が、めでたく結婚式を挙げた。披露宴の出し物では、悪かったねぇ。(マイケル!)今ごろはハネムーンで南の島だ。あらためて、おめでとう。

9月25日(土)、先勝。会社の同期のひとり(新郎)が、めでたく結婚式を挙げた。披露宴の出し物では、悪かったねぇ。(マイケル!)今ごろはハネムーンで南の島だ。あらためて、おめでとう。

ヤマハ DT50

ヤマハ DT50 トヨタ コロナ EXサルーン

トヨタ コロナ EXサルーン トヨタ カリーナ SGエクストラ

トヨタ カリーナ SGエクストラ 日産 プレーリー Joy

日産 プレーリー Joy エクストレイル (2L, 5MT, 4WD) が納車された。とりあえずは慣らし運転だ。やり方には諸説あるようだが、取り説によると1600km までは、おとなしく運転しなさいとある。回転数の指示などは無いところをみると、慣らしはエンジンだけでなく、ギヤなど各所にも重要ということなのだろう。

エクストレイル (2L, 5MT, 4WD) が納車された。とりあえずは慣らし運転だ。やり方には諸説あるようだが、取り説によると1600km までは、おとなしく運転しなさいとある。回転数の指示などは無いところをみると、慣らしはエンジンだけでなく、ギヤなど各所にも重要ということなのだろう。 現在のオドメータは800km ほど。装備や乗り心地は価格相応ではあるが、概ね満足である。納車までの心配はセンターメーターだったが、以外にもすんなりと慣れてしまった。座高が人よりあるためか、以前まではハンドルの陰に隠れて見づらかったせいかもしれない。ナビやオーディオ、ETC は前車から移植した。これも、センターメーターのおかげで取り付け場所には悩んだが、結果的にはそれなりにうまく収まってくれた。(取り付け具はオートバックスで購入。)

現在のオドメータは800km ほど。装備や乗り心地は価格相応ではあるが、概ね満足である。納車までの心配はセンターメーターだったが、以外にもすんなりと慣れてしまった。座高が人よりあるためか、以前まではハンドルの陰に隠れて見づらかったせいかもしれない。ナビやオーディオ、ETC は前車から移植した。これも、センターメーターのおかげで取り付け場所には悩んだが、結果的にはそれなりにうまく収まってくれた。(取り付け具はオートバックスで購入。)

今年はブーツも新調した。買ったのは、

今年はブーツも新調した。買ったのは、 11月22日(月)、この時期、オープンしているのは、苗場、丸沼、鹿沢、軽井沢など。どこも人工雪でのオープンだ。今回は、半額割引券を持っていたこともあり、富士山近くの

11月22日(月)、この時期、オープンしているのは、苗場、丸沼、鹿沢、軽井沢など。どこも人工雪でのオープンだ。今回は、半額割引券を持っていたこともあり、富士山近くの  12月4日(日)、未だ関東近辺ではドカ雪は降らず、人工雪のスキー場を選んで滑りに行くことにした。当初は、

12月4日(日)、未だ関東近辺ではドカ雪は降らず、人工雪のスキー場を選んで滑りに行くことにした。当初は、 12月18日、泊まりでスキーに出かけた。1日目は、時間の都合もあり、

12月18日、泊まりでスキーに出かけた。1日目は、時間の都合もあり、 12月26日(日)、今時珍しいスキーヤーオンリーのスキー場、

12月26日(日)、今時珍しいスキーヤーオンリーのスキー場、